本网讯(历史学院)近日,我校历史学院青年教师孙泽娟作为共同第一作者在国际顶级学术期刊Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS)发表题为“The discovery of adzuki bean (V. angularis) in eastern China during the 9th millennium BP and its domestication in East Asia”的研究成果(DOI: https://doi.org/10.1073/pnas.2510835122)。

图一 小高遗址地理位置及其后李文化遗存

小豆是当今世界重要的豆类作物,在东亚地区被广泛种植。论文报道了山东小高遗址出土的后李文化时期的炭化小豆遗存,直接测年结果可追溯至距今9000年,比此前中国境内发现的炭化小豆提早了4000年(比有直接测年数据的炭化小豆提前了6000年)。在小高遗址,小豆与大豆、粟、黍、水稻等作物在日常生活遗迹中共出。这一发现意味着,早在新石器时代早期低水平食物生产阶段,黄河流域已经建立了“谷物+豆类”的组合。这一作物组合延续数千年,深刻影响了黄河流域的定居社会与文明起源进程。本次考古发现将我国北方“粟类+豆类”为主的旱作体系向前追溯至距今9000年。

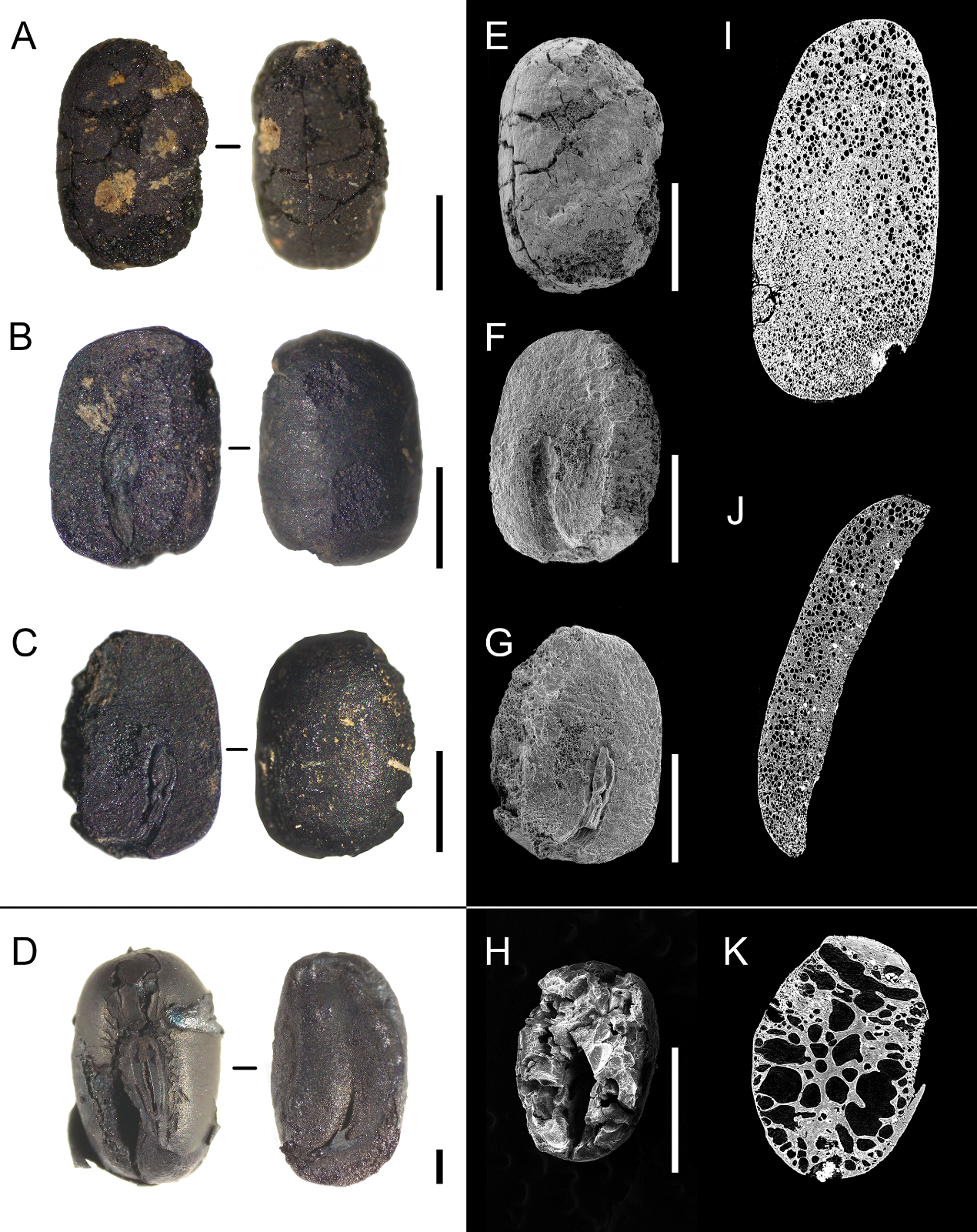

图二 小高遗址小豆遗存及其他

(A) (B) (C) (E) (F) (G) (I) (J)小高遗址炭化小豆,(D)现代炭化小豆,

(H)(K)古代炭化大豆(比例尺:1mm)

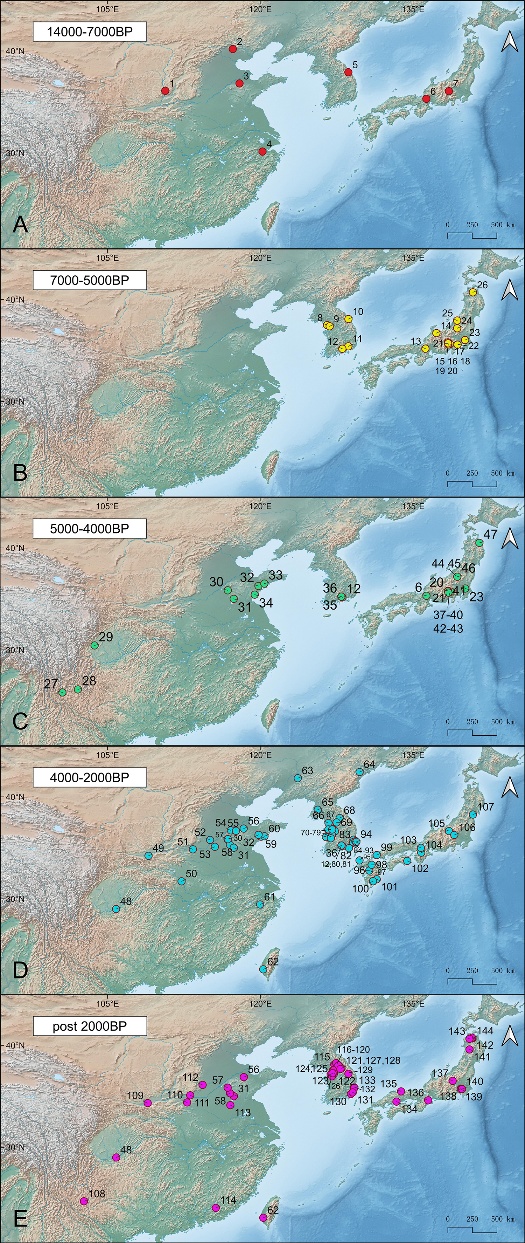

研究成果揭示出小豆的驯化是一个漫长而广泛分布的过程。团队分析了东亚地区140余处考古遗址出土的小豆遗存数据,发现日韩地区小豆尺寸明显增大的时间节点早于中国黄河流域,呈现出不同路径,平行发展,可能与各地区新石器时代不同的饮食背景有关。小豆在东亚的驯化经历了一个长期、多中心的复杂过程,其中文化适应和环境适应发挥了关键作用。论文对小豆单地起源说提出反思。本次考古发现证实,九千年前黄河流域的先民已经开始了对小豆的人为选择。这为中国也是小豆起源地提供考古实证,为小豆多地起源视角提供了更多考古支撑。

图三 东亚地区出土小豆遗存遗址分布图

本研究由山东大学、圣路易斯华盛顿大学、山东省文物考古研究院、俄勒冈大学、冈山理科大学、中国社会科学院考古研究所及安徽大学合作完成,研究获得国家重点研发计划、国家社科基金重大项目、山东省泰山学者计划、日本学术振兴会、韩国学振兴院、韩国学中央研究院韩国学实验项目等共同资助。