本网讯(融媒体中心 未来产业创新研究院)8月22日,合肥市政府常务会议审议通过安徽大学未来产业创新研究院二期建设协议,标志着研究院正式迈入二期建设新阶段,安徽大学科技成果转化再扬风帆。

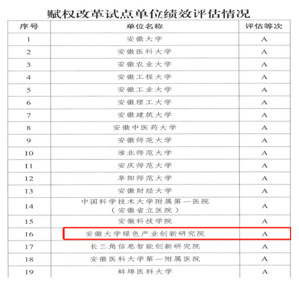

这一协议的落地,既是对一期建设成效的高度肯定,也为学校“双一流”建设注入了新的动力。安徽大学未来产业创新研究院前身为2019年成立的绿色产业创新研究院,是安徽大学“双一流”建设重点打造的创新平台,由安徽大学与合肥市共建,并入选合肥综合性国家科学中心八大研究院。成立六年来,研究院高质量完成一期(2019—2023年)建设任务,在合肥市科技创新委员会综合考评中获“优秀”,先后获评安徽省高水平新型研发机构、国家高新技术企业,在安徽省职务科技成果赋权改革试点绩效评估中获A等级,入列“科大硅谷”创新单元成员。

研究院始终秉持“六个服务”理念,即“服务学校一流学科建设、服务地方经济发展、服务企业技术需求、服务教师成果转化、服务学生创新创业、服务校友合作需要”,在“科技研发、成果转化、企业培育、共性平台及人才队伍建设”等方面聚力发展并取得突出实绩。

高新企业孵化取得可喜成果,在合肥市引进、孵化、培育科技型企业69家,其中高新技术企业25家、专精特新企业5家、瞪羚培育企业2家、具有科创板上市潜力企业1家(已进入上市辅导期),累计营业收入8.24亿元,创造税收2810万元。高端平台建设取得显著成效,获批安徽省首批科技成果转化“新能源汽车高性能电驱动系统”中试基地、建有23个产业共性技术研发中心,引进急需海内外高层次人才79名。高精技术转化取得突出效益,参与制定2项国家标准、6项团体标准,授权发明专利100项,促成技术交易151项,提供技术服务合同金额8129万元,其中合肥市内4283万元。“高性能镁基功能材料和无机纤维材料、量子计算用极低温稀释制冷机领域”两项技术成果突破“卡脖子”封锁、助力“安徽造”实现国产化替代;自主研发量子计算用极低温稀释制冷机创造多项国内纪录,实现商业化量产,自主研发量子计算用极低温稀释制冷机创造多项国内纪录,实现商业化量产,并在2024年习近平总书记考察安徽期间,作为安徽省重大科技创新成果在合肥滨湖科学城展示。

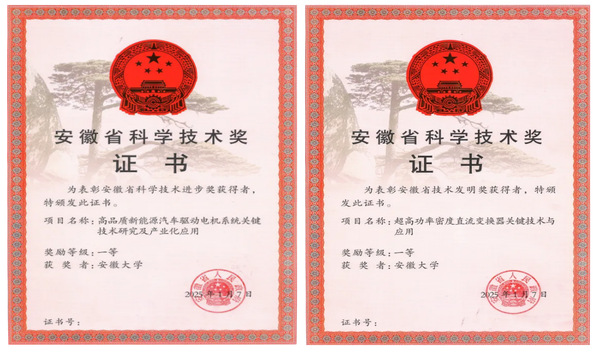

2023年,时任研究院院长的王群京教授牵头的“高品质新能源汽车驱动电机系统关键技术研究及产业化应用”项目荣获安徽省科技进步奖一等奖,入孵研发平台负责人胡存刚教授牵头的“超高功率密度直流变换器关键技术与应用”项目荣获安徽省技术发明奖一等奖,该项目是2023年度唯一的技术发明奖一等奖。

在党建引领方面,研究院始终牢牢聚焦高质量发展首要任务,按照“围绕业务抓党建,抓好党建促发展”的工作思路,探索建立“党建+项目建设”工作机制,不断深化党业融合,引领重点任务攻坚,服务地方经济发展。每年开展党建引领促成果转化调研,先后赴湖北省、天津市、六安市、滁州市、黄山市徽州区、阜南县等30多个地区开展合作洽谈,推动产学研用深度融合、助力孵化项目落地投产,构建立足安徽,辐射全国的服务体系网络,塑造“开放合作、融合发展”的服务地方经济品牌。

据研究院负责人介绍,二期建设将按照“高校原始创新、平台孵化支持、合肥市场应用”的顶层设计,进一步发挥创新创业与转化孵化平台的中枢作用,完善科技成果转化、孵化、培育机制;聚焦新一代信息技术、新能源、新材料等合肥市主导产业集群,推动安徽大学高校院所的优势学科、特色专业及人才、技术等创新要素,与省市重点产业集群深度对接、精准耦合,以高效技术转移转化为核心驱动力,为合肥科技创新能级提升与产业创新生态优化提供更坚实、更有力的支撑服务。

二期建设协议的通过,不仅是安徽大学与合肥市合作的又一里程碑,也标志着研究院将迎来全新发展阶段。下一步,市校区三方将紧密配合,全力支持、加快推进项目落地实施,让研究院发挥更大效能,为高新区、合肥市乃至安徽省的新质生产力高质量发展提供新引擎、注入新动能、作出新贡献。