本网讯(融媒体中心 人工智能学院)在安徽大学人工智能领域的前沿阵地,一位青年学者正以代码为犁铧,在智能算法的沃土上深耕育人使命。作为全国青联委员、安徽省青联委员,人工智能学院副院长苏延旭副教授将学术报国的信仰写入科研基因,用分布式优化理论探索人工智能时代的最优解,以创新实践诠释新时代青年科技工作者的担当。

科研攻坚:为智能系统植入“中国算法”

苏延旭深耕分布式优化理论及应用研究,根据《新一代人工智能发展规划》所提出的“坚持发展人工智能产业要以算法为核心”的指导思想,围绕提升我国人工智能国际竞争力的迫切需求,突破大模型训练芯片算力受限的卡脖子问题,针对大模型分布式训练中面临的调优墙、通讯墙、性能墙和内存墙问题,提出了面向多CPU/GPU的大规模异构分布式优化算法框架,提高了大模型分布式训练的鲁棒性和通讯效率、降低了内存消耗、保证了并行训练的性能。近五年他以第一作者身份在IEEE TAC、TIE、TCYB等顶级期刊发表论文10余篇,现主持国家自然科学基金青年项目1项、参与国家自然科学基金重大项目1项,做到了将理论创新与国家战略需求精准对齐。

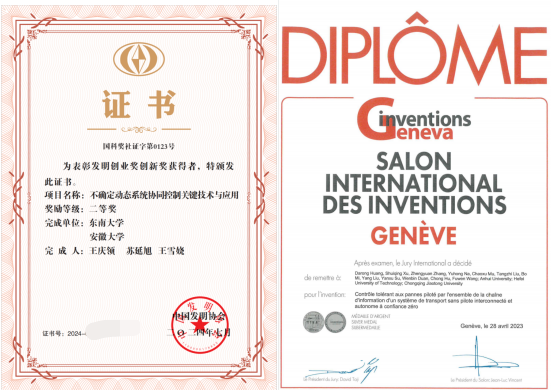

“算法是人工智能的核心,但智能无人系统才是推动人工智能技术从理论突破到场景落地的关键抓手!”苏延旭曾就职于航空工业集团618所,在此期间,他曾参与某型通用战术直升机电传飞行控制系统研发,他深切体会到“要想实现祖国强大,必须只争朝夕努力把关键核心技术和装备制造业掌握在我们自己手里”。这也成为了他毅然决心投身科研的坚定信念,也是他矢志创新的重要推动力。多年以来,为了将理论模型转化为国防重器的“神经中枢”,他与团队成员在多智能体协同优化、无人飞行器控制领域突破关键技术,相关成果获中国发明协会发明创业奖创新奖二等奖和日内瓦发明展银奖等奖项,实现了从实验室到应用场的价值跃迁。

人才培养:搭建能力演进的“训练模型”

作为人工智能学院分管本科教学的副院长,苏延旭始终将“为党育人、为国育才”的使命扛在肩上,将教学视为立身之本。他长期坚守教学核心阵地,勇挑重担,承担了人工智能与机器人工程专业多门关键核心课程的教学任务。从奠定硬件基础的《汇编语言与计算机组成原理》,到贯通理论与实践的《自动控制原理》,再到支撑智能算法根基的《最优化方法》《线性代数》,他的课堂以逻辑严谨、深入浅出、紧跟前沿著称。在2023年和2024年,面对学院快速发展带来的教学压力,他个人理论教学年均课时量超过400课时,以实际行动诠释了“教学优先”的责任担当。他深知教学质量是生命线,不断革新教学方法,将科研前沿与产业动态融入教学,致力于培养具备扎实理论基础和卓越实践能力的新时代AI人才,深受历届学生敬重,教学评价连年名列前茅。

苏延旭始终将培养拔尖创新人才视为己任。在科研育人方面,他投入大量时间和精力培养研究生,注重培养学生独立科研能力和严谨学术作风。他带领的研究团队成果斐然,指导研究生发表多篇SCI/EI论文,为学院科研实力提升和研究生培养质量树立了标杆。对于本科生的培养,他尤其重视激发创新潜能和实践能力。他积极指导本科生参与“大学生创新创业训练计划”,从项目选题、技术攻关到成果凝练、竞赛答辩,提供全方位、细致的指导。他的心血浇灌出丰硕果实:所指导的多名2021级优秀本科生凭借卓越的学术成绩和突出的创新能力,成功保送至国内顶尖学府深造,包括西安交通大学、武汉大学、东南大学等985高校,实现了人才培养的高质量输出,为学院赢得了广泛美誉。

社会服务:构建科技赋能的“分布式网络”

“做科研,要瞄准祖国最需要的地方,把论文写在祖国大地上,将理论转化为实践,在实践中找到自己对国家、对社会的价值。”苏延旭将实验室成果转化为服务社会的“智能体集群”,重点关注低空经济、智能装备等产业。

为了践行航空报国的理想,他和团队成员曾为某国防单位开发不完全信息条件下可信分布式决策算法,实现了不完全信息条件下的友机行为预测,构建了基于默契的可信分布式协同决策框架。在服务地方经济发展方面,近年来,他与团队成员一起积极走访荣昌制药、安徽交控、奇瑞汽车等多家省内外知名企业,实地调研企业需求,建立了良好的项目合作关系,用理论研究成果赋能实际应用场景,解决企业的急难愁盼问题。此外,他曾作为江苏省第十五批科技镇长团团员,挂职于扬州市江都区小纪镇。挂职期间,他充分发挥智库参谋作用,以才引才,为江都区引进多名创新创业人才。同时,他和团队成员一起制定了1项中国自动化学会团体标准,为智能网联车群控制系统开发提供了理论依据和实践指导。

青联使命:拓展协同创新的“连接拓扑”

7月2日,中华全国青年联合会第十四届委员会全体会议在北京人民大会堂隆重举行,苏延旭作为全国青联委员参会。会议期间,苏延旭重点关注“科技报国,青春担当”的理念,他提出三项建议:一是构建更加灵活、个性化的线上线下融合教学机制,推动拔尖人才培养机制完善,强化数字资源共享和教学数据分析能力;二是加强对学生心理健康和学习适应能力的支持,建立多元干预与支持机制,将心理育人、文化育人、科技育人融合贯通;三是加快推动高校治理能力现代化,尤其在突发公共事件背景下形成常态化应急教学与学生管理预案。

作为全国青联委员和安徽省青联委员,苏延旭积极承担人工智能科普教育责任,通过无人机演示、智能机器人互动实验等方式点燃青少年科学梦想。他曾带领清华附中合肥学校小学部的学生开展劳动科普活动,一同参观了人工智能学院的机器人实验室。他通过引导学生体验“脑电帽”等人工智能设备,帮助学生理解AI算法转换为精准的指令、模拟人脑处理信息,让机器拥有决策能力的过程。这场沉浸式AI体验,通过多个智慧生活场景教学,在学生们心里悄悄地种下了一颗来自AI 的种子,也引导学生们掌握劳动技能,帮助他们树立正确的劳动价值观。他带领同学们通过亲身实践,将劳动精神内化于心、外化于行,激励着他们在未来的学习与生活中勤于劳动、敢于拼搏,共同谱写新时代劳动之歌。

“全国青联委员的身份既是荣誉更是责任”,苏延旭说,“要把个人科研‘目标函数’融入国家需求‘约束条件’,从一点一滴的小事做起,分布式求解,最终找到我们在这个人工智能时代的最优解”。

在苏延旭的科研日志里,分布式优化不仅是学术课题,更是育人方法论——通过构建师生协同、产教联动的“智能体网络”,让每个节点释放创新势能。这位“准90后”副院长正以青年科学家之锐气、教育者之匠心,在安徽大学“双一流”建设的算法矩阵中,持续输出赋能时代的最优解。