本网讯(化学化工学院 孔林)在气候变化与环境压力日益加剧的今天,提升农作物的适应性和生产力成为农业科技领域的核心课题。近日,化学化工学院孔林副教授联合香港中文大学(深圳)赵征教授和唐本忠院士研究团队开发出一种创新荧光技术,为豌豆品种筛选提供了快速、精准的解决方案,相关工作以“Development of quick, sensitive method for pea variety selection”为题发表在材料科学领域TOP期刊《Matter 》上(doi:10.1016/j.matt.2025.102259),论文第一作者为孔林和香港科技大学博士后何威,通讯作者为香港中文大学(深圳)赵征教授和唐本忠院士,安徽大学为第一单位。

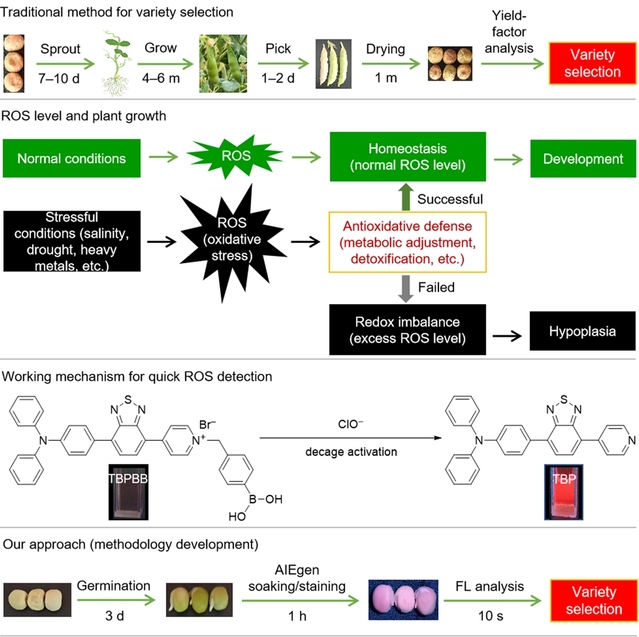

传统的作物品种筛选方法存在诸多弊端,如过程繁琐耗时,评估周期需要数月至数年,且易受主观因素的干扰。这项新技术以聚集诱导发光(AIE)探针为核心,成功克服了传统荧光探针在生物组织中面临的聚集猝灭效应,实现了对豌豆种子在非生物胁迫条件下活性氧水平的精准检测(图1)。研究人员将22个豌豆品种置于多变环境条件下进行幼苗培育,并在两种胁迫条件下对两个豌豆品种进行了田间栽培实验。AIE荧光探针能够特异性检测种子发芽过程中内源次氯酸,其在种子发芽阶段变化趋势与种子长期生长表现高度一致,无论是宏观的表型指标,还是微观的基因表达水平,均得到准确评估,为品种筛选提供了可靠的依据。这一技术的核心价值在于其极大地提升了品种筛选效率,将筛选时间从传统方法的约8个月大幅缩短至仅需3天。

这项研究为农业科技注入了新的活力,不仅为豌豆品种筛选提供了革命性工具,而且通过揭示活性氧代谢途径与植物抗逆性的关系,为作物改良提供了新的思路,水稻、玉米、小麦等粮食作物,拟南芥、油菜、番茄等经济作物的品种筛选和抗逆性研究均有望受益于这项创新技术。随着AIE荧光探针技术的不断发展与优化,科研人员期待能够实现对更多植物生长信号分子的高灵敏度、高选择性检测。这项技术将在农业科研与生产中发挥重要作用,推动农业生物技术的进步,为全球粮食安全提供有力保障,助力人类应对环境变化带来的挑战。

图1. 耐性豌豆品种选择方法开发