本报讯(物质科学与信息技术研究院)水系铝离子电池(AAIBs)由于高理论比容量(2980 mAh g−1/8046 mAh cm−3)、高安全和低成本优势在大型储能领域备受关注。然而,Al3+的高电荷密度和强静电相互作用,造成传统正极材料在充放电过程中晶格严重畸变、反应动力学迟缓等问题。因此,亟需开发能够高效且稳定容纳Al3+的正极材料。

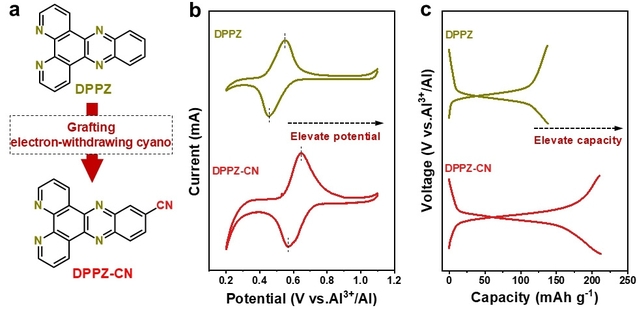

基于此,我校物质科学与信息技术研究院张朝峰教授团队通过整合吡啶、吡嗪和氰基功能性单元,设计了一种高共轭稠合N-杂芳环有机小分子DPPZ-CN。其独特的分子结构和活性单元显著增强了分子间的相互作用和反应活性,保证了DPPZ-CN正极材料的稳定性和高比容量。同时,强吸电子基团氰基能够进一步调节分子轨道能级,协同优化DPPZ-CN正极材料的工作电压。研究表明,即使在复杂的海水电解液环境中,基于DPPZ-CN正极材料的铝电池(Al//DPPZ-CN)依然表现出优异的容量、电压和循环寿命。

图水系铝离子电池正极材料DPPZ-CN的结构与电化学性能

相关研究成果以“Design Strategy for Small-Molecule Organic Cathodes: Regulated Active Groups Enable High Capacity and Voltage in Aqueous and Seawater Aluminium ion Batteries”为题发表在材料领域国际知名期刊《Angewandte Chemie International Edition》(DOI:10.1002/anie.202508057)上。我校李宏保副教授和硕士研究生曹梦鸽为共同第一作者,张朝峰教授和张龙海讲师为共同通讯作者,安徽大学为第一通讯单位。